خبير طبي في المقال

منشورات جديدة

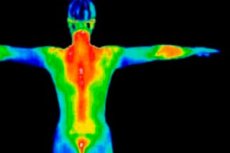

التصوير الحراري (التصوير الحراري)

آخر مراجعة: 07.07.2025

تتم مراجعة جميع محتويات iLive طبياً أو التحقق من حقيقة الأمر لضمان أكبر قدر ممكن من الدقة الواقعية.

لدينا إرشادات صارمة من مصادرنا ونربط فقط بمواقع الوسائط ذات السمعة الطيبة ، ومؤسسات البحوث الأكاديمية ، وطبياً ، كلما أمكن ذلك استعراض الأقران الدراسات. لاحظ أن الأرقام الموجودة بين قوسين ([1] و [2] وما إلى ذلك) هي روابط قابلة للنقر على هذه الدراسات.

إذا كنت تشعر أن أيًا من المحتوى لدينا غير دقيق أو قديم. خلاف ذلك مشكوك فيه ، يرجى تحديده واضغط على Ctrl + Enter.

في عام ١٩٦٠، كان المهندس العسكري ر. لوسون يختبر جهاز رؤية ليلية كان سريًا آنذاك، ووجّه بالخطأ عدسة الاستقبال الخاصة بالجهاز نحو سيدة تجلس أمامه بصدر مفتوح. ظهرت صورة حرارية للغدة الثديية على شاشة الجهاز. أثارت هذه الظاهرة اهتمام الرائد. بعد أن أدرك آفاق هذا المجال، ترك الخدمة، وفي عام ١٩٦١، بالتعاون مع ر. بارنز، طوّر وطبّق بنجاح عمليًا أول جهاز للتصوير الحراري الطبي.

دواعي إجراء العملية

المجالات الأكثر شيوعا لاستخدام التصوير الحراري في التشخيص هي التالية.

- التعرف على الآفات السرطانية والأورام في الغدد الثديية والغدة الدرقية والمحجر وبعض أمراض الجلد.

- تشخيص أمراض المفاصل.

- الكشف عن المراحل الأولية و/أو المتقدمة من الآفات التضيقية/الانسدادية في الشرايين السباتية وتحت الترقوة والفخذية والركبية.

- تشخيص الدورة الدموية الوريدية في الأطراف والصفن.

كما يتضح من القائمة أعلاه، يقتصر الجانب العصبي للدراسات على الكشف عن قصور الشريان السباتي. ودون التقليل بأي شكل من الأشكال من أهمية الكشف عن آفات تضيق/انسداد الشرايين السباتية، والتي غالبًا ما تظهر بدون أعراض أو بأعراض قليلة، نعتقد أن من حقنا توسيع نطاق الدراسات الحرارية في علم الأعصاب بشكل كبير.

ومن المعروف أن كلاسيكيات علم الأعصاب اعتبرت أنه من الضروري فحص المريض عارياً، حتى لا يتم تفويت أي تضخم أو خلل في العضلات أو ما شابه ذلك.

وكما أن أساس الفحص العصبي هو تحديد عدم التماثل المتنوع في الأعصاب القحفية والمجالات الحركية و/أو الحسية، فإن تحديد التباينات الحرارية في مناطق مختلفة من جسم المريض هو جوهر التصوير الحراري.

إذا أخذنا في الاعتبار أن التصوير الحراري هو طريقة حساسة للغاية (دقة القياس تصل إلى 0.01 درجة مئوية) مع خصوصية أقل نسبيًا، فإن تحليل الصور الحرارية يصبح عملية إبداعية تتطلب تحليلًا سريريًا أساسيًا للوضع في كل حالة محددة.

على سبيل المثال، قد ينجم اختلال حرارة العين عن عمليات مختلفة تمامًا - من انسداد الشريان السباتي إلى ورم في الشق الحجاجي العلوي، ومن التهاب العين الأرنبية إلى الصداع النصفي العنقودي. ونظرًا لبساطة التصوير الحراري وقصر مدته وسلامته وعدم ألمه وتوافره، يعتبره أخصائيو التشخيص مثاليًا لإجراء فحوصات عشوائية جماعية للسكان للكشف عن المراحل المبكرة من أمراض الأورام والأوعية الدموية والالتهابات في الصدر والغدة الدرقية والكلى والمفاصل وكيس الصفن والأطراف.

في هذه الحالة، تصبح التصوير الحراري الجسدي عالي الحساسية ضروريًا للاختيار الأولي السريع للمرضى: في حالة عدم تناسق درجة حرارة الرأس، فإن هؤلاء هم المرضى الأكثر احتمالاً لطبيب الأعصاب أو جراح الأعصاب أو طبيب العيون أو طبيب الأنف والأذن والحنجرة؛ في حالة عدم تناسق درجة حرارة الرقبة أو الغدد الثديية، يتم إحالة المرضى إلى طبيب الغدد الصماء أو طبيب الأورام؛ وأولئك الذين يعانون من عدم تناسق درجة حرارة الأطراف هم على الأرجح مرضى لأطباء الأوعية الدموية.

منهجية التنفيذ

التصوير الحراري هو تسجيل الأشعة تحت الحمراء غير المرئية. يبلغ أقصى إشعاع عند طول موجي 9.5 ميكرون. ووفقًا لقانون ستيفان-بولتزمان، فإن كمية الطاقة المنبعثة تتناسب طرديًا مع القوة الرابعة لدرجة الحرارة المطلقة: W = T 4.

لا تعتمد الأشعة تحت الحمراء للجلد على العرق أو درجة التصبغ أو أي خصائص فردية أخرى. تعتمد درجة حرارة سطح الجسم على ثلاثة عوامل رئيسية: خصائص الأوعية الدموية، ومستوى العمليات الأيضية، واختلاف التوصيل الحراري.

في الوقت الحالي، يتم استخدام 3 تعديلات لتسجيل الأشعة تحت الحمراء للجسم.

- يسجل التصوير الحراري عملية توليد الحرارة في الطبقات السطحية من الجلد (0.5-1.5 ملم).

- تسمح قياس الأشعة تحت الحمراء في نطاق السنتيمتر والديسيمتر (الطول الموجي 17 سم مع نطاق تردد 1.5-2.0 كيلو هرتز) بالحصول على معلومات حول الهياكل العميقة للجسم.

- تسجل تقنية التصوير الحراري باستخدام شرائط الكريستال السائل الملامسة الإشعاع الحراري من الطبقات الخارجية للجلد بسمك يتراوح بين 0.3-0.8 ملم.

هناك أنواع أساسية من أجهزة التصوير الحراري.

- أجهزة التصوير الحراري التي تستخدم النيتروجين السائل لتبريد المستشعر الحساس لدرجة الحرارة. تتيح هذه الأجهزة التقاط صورة بعيدة للتوهج تحت الأحمر للجزء المفحوص من جسم الإنسان. وهي مناسبة لفحص المرضى المخطط لهم في المستشفيات و/أو العيادات الخارجية، ولكنها قليلة الفائدة في طب الطوارئ، وخاصةً عند سرير المريض. ومن أهم عيوبها الحاجة إلى توافر دائم للنيتروجين السائل، وهو نادر نسبيًا وسهل التبخير.

- أجهزة التصوير الحراري التي لا تتطلب استخدام النيتروجين السائل. توفر هذه الأجهزة عرضًا لا تلامسيًا لخريطة نشاط الأشعة تحت الحمراء للطيف قيد الدراسة. تُعد أجهزة التصوير الحراري المحمولة عملية للغاية، فهي أجهزة عالمية لطب الطوارئ: الفحص في المنزل، وفي سيارة الإسعاف، وفي قسم الاستقبال، وفي المستشفى، وفي العيادة، وفي العناية المركزة، وفي غرفة العمليات. تتميز هذه الأجهزة بأنها محمولة، وعالية الحساسية، وسهلة الصيانة نسبيًا. حساسية هذه الأنظمة عالية جدًا، وتصل إلى أجزاء من مئة من الدرجة.

- التصوير الحراري التلامسي القائم على أفلام الكريستال السائل. تتوفر منه نظائر محلية وأجنبية. من مزاياه: انخفاض تكلفة البحث، وعدم الحاجة إلى استخدام النيتروجين السائل. من عيوبه: كثافة اليد العاملة، وإمكانية استخدامه على سطح مستوٍ فقط، وضرورة التلامس المنتظم والدقيق مع سطح الجلد الجاف، وصعوبة استخدامه في طب الطوارئ. يتميز هذا التعديل من التصوير الحراري بحساسية أقل - حوالي 0.5 درجة مئوية.

- قياس الأشعة تحت الحمراء، أو التصوير الحراري المقطعي. يحتوي هذا النوع من أجهزة التصوير الحراري على هوائي خاص يسجل نطاقات تردد فائقة الارتفاع، مما يسمح بقياس درجة حرارة هياكل الجسم حتى عمق 17 سم بدقة 0.1 درجة مئوية. مع الأسف، يتميز هذا الجهاز بحساسية عالية للتداخل، لذا لا تُعتمد النتائج إلا عند العمل في حجرة خاصة محمية.

تقييم النتائج

عادةً ما يكون توزيع النشاط الحراري لمناطق متماثلة من جسم الإنسان موحدًا تمامًا. لذلك، يكمن جوهر التصوير الحراري الطبي في تحديد وتحديد مكان ودرجة عدم التماثل الحراري وتقييمه سريريًا. لدى الأشخاص الأصحاء، تُلاحظ سمات توزيع الحرارة المتماثل. وبالتالي، عادةً ما تكون منطقة العين، وبشرة الوجه، والشفتان، والرقبة أكثر دفئًا (تظهر كمناطق فاتحة) من الأنف، وأعلى الجبهة، والأجزاء الخارجية من الوجه (المناطق الداكنة).

وبالتوازي مع ذلك، يتم أخذ التدرجات الحرارية الأكثر نموذجية وثباتًا في المخططات الحرارية للرأس والأطراف في الاعتبار.

- تدرج مداري أفقي. عادةً، مع توهج الأشعة تحت الحمراء المنتظم لمدارات العين، تكون درجة حرارة الزاوية الداخلية للعين أعلى بمقدار 0.3-0.7 درجة مئوية من الزاوية الخارجية.

- التدرج الطولي للأطراف العلوية. عادةً ما يكون الكتف أكثر حرارةً من ظهر اليد بمقدار ٠٫٥-٠٫٧ درجة.

- التدرج الحراري الطولي للأطراف السفلية. لدى معظم الأشخاص الأصحاء، تكون درجة حرارة الفخذ أعلى بمقدار ٠٫٦-١٫١ درجة مئوية من درجة حرارة القدم.

التدرجات المذكورة أعلاه نسبية. إذا كان التدرج المداري هو الأكثر ثباتًا، فإن تفاوت حرارة الأطراف يكون متغيرًا. وينطبق هذا بشكل خاص على اليدين، وهما "المبادل الحراري" الرئيسي للجسم. إن توليد الحرارة في اليدين أكثر عرضة للتقلبات بسبب الأعصاب، والتأثيرات النفسية والعاطفية، والأدوية، والبرد.

مجموعة من الحالات المرضية التي تسبب تغيرات في نشاط الأشعة تحت الحمراء في أجزاء مختلفة من جسم المريض.

عادةً ما يصاحب انسداد الشريان السباتي الداخلي أو تضيقه بنسبة تزيد عن 70% انخفاض حرارة محجر العين على جانب الانسداد، مع تدرج حراري يتراوح بين 1.5 و2.7 درجة. أثناء استئصال باطنة الشريان السباتي، توجد علاقة مباشرة بين "سطوع" محجر العين والمنطقة فوق الحاجبية (مناطق تكوين الأوعية الدموية في الشرايين الزاويّة وفوق البكرية) ودرجة تضيق تجويف الشريان السباتي. مع تضيق تجويف الشريان السباتي الداخلي بنسبة تزيد عن 60%، يُلاحظ انخفاض في الأشعة تحت الحمراء لمنطقة محجر العين، المتماثلة مع التضيق.

أظهر إي. وود، باستخدام مزيج من التصوير الحراري وتصوير الأوعية الدموية، أنه في الحالات التي يعمل فيها الشريان السباتي الخارجي المتماثل كضمان للشريان السباتي الداخلي المسدود، فإن ضغطه قصير المدى يزيد من "تبريد" محجر العين على جانب الشريان المصاب.

عند فحص الصداع العنقودي أثناء التفاقم، يظهر زيادة ملحوظة في التوهج تصل إلى 1.5-2.0 درجة على جانب "مجموعات الألم".

على العكس من ذلك، فإن الصداع النصفي البارد المسبب للمرض (صداع الآيس كريم) النادر ولكن المثير للاهتمام للغاية، والذي ينشأ نتيجة تشنج مثبت في سيفون الشريان السباتي الداخلي، يعطي انخفاضًا مؤقتًا واضحًا في درجة حرارة المدار على جانب الألم.

عادة ما يصاحب التهاب الشريان الصدغي اكتشاف ارتفاع شديد في الحرارة في إسقاط الشريان الصدغي السطحي.

انخفاض حرارة الجسم المستمر والشديد من نوع قناع هارلكوين هو سمة مميزة لمتلازمة باراكير سيمونز.

تُلاحظ تغيرات مميزة في مخطط حرارة الرأس في حالات الدورة الدموية الدماغية الوريدية - جحوظ العين النابض ، ومتلازمة تولوسا-هانت، ومتلازمة ميلكيرسون-روزنتال. في الحالة الأخيرة، يُسبب احتقان الشفتين واللسان أثناء تفاقم متلازمة الوذمة ارتفاعًا واضحًا في درجة الحرارة، والذي يُعالج بالعلاج الممرض.

أكثر أشكال تلف الوجه شيوعًا هي شلل الوجه وألم العصب الثلاثي التوائم. وتظهر عليهما علامات حرارية غامضة، تتراوح بين ارتفاع حرارة موضعي واضح في منطقة الحاجبين أثناء تفاقم ألم العصب في الفرع الأول من العصب الثلاثي التوائم، وانخفاض حرارة نسبي في جانب الألم في فرعيه الثاني والثالث. لا يؤدي شلل الوجه في معظم الأحيان إلى تفاوت ملحوظ في درجة حرارة الوجه.

في المرضى الذين يعانون من تفاقم متلازمة الشريان الفقري، غالبًا ما يتم ملاحظة مناطق ارتفاع الحرارة في المنطقة حول الفقرات C4 - C5 على جانب متلازمة الألم.

عند دراسة الصور الحرارية للأطراف لدى مرضى السكتة الدماغية الحادة، لاحظنا أولاً انخفاضًا مبكرًا واضحًا في حرارة الجسم في الأطراف اليسرى لدى مرضى نزيف في نصف الكرة المخية الأيمن. من جهة، تسمح لنا هذه الظاهرة بافتراض الموقع المحتمل للورم الدموي في حالة الغيبوبة العميقة، ومن جهة أخرى، تؤكد النظرية المعروفة حول عدم التماثل الوظيفي لنصفي الكرة المخية مع غلبة مراكز التنظيم الخضري في نصف الكرة المخية الأيمن.

في بعض ملاحظات المرضى الذين يعانون من الشكل الخلفي للسيرنغومايليا القرنية، كنا أول من سجل عدم تساوي درجة حرارة الجذع في شكل نصف سترة، مما يؤكد اضطراب الحساسية المنفصلة القطعية في هذا المرض.

وقد لوحظت التغييرات الأكثر وضوحا في الصور الحرارية في الآفات النقيلية.

يسبب متلازمة رينود تغيرات غير متماثلة واضحة في حرارة اليدين، وخاصة بعد اختبار التبريد، عندما بدلاً من تدفئة اليدين بسرعة بعد غمرهما لمدة 10 دقائق في الماء البارد، لا تسخن الأصابع بشكل طبيعي (بسبب الفتح السريع للتحويلات الشريانية الوريدية)، ولكنها تظل منخفضة الحرارة لفترة طويلة.

بالنسبة لمعظم المرضى المصابين بمرض الاهتزاز ، وعلى النقيض من متلازمة رينود، فإن انخفاض حرارة الجسم المتماثل في اليدين هو الأكثر تميزًا، حتى "البتر الحراري" أثناء التفاقم.

كما ذُكر سابقًا، فإن توليد الحرارة في اليدين ديناميكي. وفي هذا الصدد، يتمثل أهم جانب في التصوير الحراري لليدين في إمكانية استخدام التصوير الحراري الديناميكي والموجات فوق الصوتية في حملات مكافحة النيكوتين.

تُعدّ سخونة القدمين من الأعراض الشائعة لدى مرضى احمرار الأطراف السفلية. يُعدّ التصوير الحراري مفيدًا للغاية في المراقبة الديناميكية للمرضى الذين يعانون من اعتلالات وعائية في الأطراف السفلية من أصول مختلفة، إذ يُظهر فعالية أو فشل العلاج الدوائي و/أو الدوائي.

يُعدّ الجانبان التاليان لتطبيق التصوير الحراري مهمين ليس فقط لطب الأعصاب العاجل، بل أيضًا لطب الطوارئ بشكل عام. أولًا، نتحدث عن إمكانية التشخيص غير الجراحي للمراحل دون السريرية لالتهاب الوريد الخثاري علاجي المنشأ. أظهر التصوير الحراري الديناميكي ومراقبة الموجات فوق الصوتية المزدوجة للوريد المُقسّر أن التهاب الوريد بعد الحقن يحدث لدى 50% من المرضى في اليوم الثاني من القسطرة المستمرة. تعكس مناطق ارتفاع الحرارة على طول الوريد المُقسّر، المسجلة على الرسم البياني الحراري، إلى جانب ضعف التدفق الوريدي وفقًا لفحص الموجات فوق الصوتية المزدوجة، تطور التهاب الوريد الخثاري علاجي المنشأ. يساعد العلاج في الوقت المناسب على منع تطور خثار الوريد، كما يُساعد تكرار مراقبة التصوير الحراري على تقييم فعالية العلاج الوقائي.

لا يقل التصوير الحراري الديناميكي والموجات فوق الصوتية لمراقبة الدورة الدموية الوريدية في الأطراف السفلية لدى مرضى الشلل النصفي أهمية. فقد أظهرت الدراسات، المدعومة بتصوير دوبلر بالموجات فوق الصوتية، وفحص دوبلكس، واختبارات التخثر، أن 60% من مرضى الشلل النصفي يصابون بحالة ما قبل التخثر في اليوم الثاني أو الثالث من السكتة الدماغية، وتزداد هذه النسبة 6 مرات لدى مرضى الطرف السفلي المشلول. وهذا أمر مفهوم، إذ يصعب تشخيص اعتلال الأوردة سريريًا لدى مرضى الأعصاب بسبب الاضطرابات الحسية والحركية. علاوة على ذلك، غالبًا ما يترافق هذا مع ضعف في الكلام. ونتيجة لذلك، وعلى عكس مرضى الأقسام العلاجية والجراحية، لا يُظهر مرضى الأعصاب، كقاعدة عامة، شكاوى مُقلقة من التورم والألم وما شابه ذلك. لذلك، إذا كشفت طرق التصوير الحراري الديناميكي والموجات فوق الصوتية حتى عن العلامات الأولية لاضطراب التدفق الوريدي، فإن العلاج الوقائي العاجل ضروري لمنع تطور مضاعفات خطيرة في طب الطوارئ مثل الانسداد الرئوي.

أظهرت الأبحاث في السنوات الأخيرة بشكل قاطع أنه إذا كان موت الشخص كفرد، وليس ككائن حي، مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بموت الدماغ، فإن موت الدماغ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوقف تدفق الدم داخل الدماغ وتسجيل ما يُسمى بظاهرة التوقف، والتي لم تُثبت حتى الآن إلا بمساعدة تصوير الأوعية الدماغية بالتباين. من الواضح أن مثل هذا الإجراء غير الآمن وصعب التنفيذ غير مقبول للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.

من الواضح أن طرق الموجات فوق الصوتية غير الجراحية والتصوير الحراري أكثر أخلاقية وأكثر سهولة في الوصول وأكثر إفادة.

[

[