خبير طبي في المقال

منشورات جديدة

تصلب الأنف

آخر مراجعة: 12.07.2025

تتم مراجعة جميع محتويات iLive طبياً أو التحقق من حقيقة الأمر لضمان أكبر قدر ممكن من الدقة الواقعية.

لدينا إرشادات صارمة من مصادرنا ونربط فقط بمواقع الوسائط ذات السمعة الطيبة ، ومؤسسات البحوث الأكاديمية ، وطبياً ، كلما أمكن ذلك استعراض الأقران الدراسات. لاحظ أن الأرقام الموجودة بين قوسين ([1] و [2] وما إلى ذلك) هي روابط قابلة للنقر على هذه الدراسات.

إذا كنت تشعر أن أيًا من المحتوى لدينا غير دقيق أو قديم. خلاف ذلك مشكوك فيه ، يرجى تحديده واضغط على Ctrl + Enter.

التصلب الجلدي هو مرض معدي مزمن يصيب الجهاز التنفسي، ويتميز بظهور ارتشاحات كثيفة في الغشاء المخاطي، ومسار تقدمي بطيء، وظهور ندوب مشوهة في المرحلة النهائية تؤدي إلى تشوه وتضييق التكوينات التشريحية المصابة. يُعتقد أن العامل المسبب للمرض هو عصية فولكوفيتش-فريش. المرض معدٍ قليلاً، ويتميز بانتشاره في بؤر وبائية في بيلاروسيا وأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية والوسطى. فترة حضانة التصلب الجلدي الأنفي غير معروفة. يتطور المرض عادةً تدريجيًا، ويستمر لسنوات، وأحيانًا لعقود. يُلاحظ تفاقم العملية أثناء الحمل. تُصاب النساء بالمرض أكثر من الرجال والأطفال. غالبًا ما يبدأ المرض في سن 11-30 عامًا. يعيش معظم المصابين بالتصلب الجلدي الأنفي في المناطق الريفية.

عُرف الورم الصلب منذ العصور الوسطى. واعتُبر شكلاً خاصاً من الزهري والسل، ووُجدت تشابهات بينه وبين الساركوما أو السرطان، ولم يُبدأ دراسته كشكل منفصل في علم تصنيف الأمراض إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكان من أوائل من وصفوا الصورة السريرية للورم الصلب عام ١٨٥٨، الدكتور في إيه كارافايف (١٩١١-١٨٩٢)، وهو جراح روسي وأوكراني بارز، وطبيب عيون، وطبيب أنف، وأحد مؤسسي طب العيون وجراحة الأنف التجميلية. وفي عام ١٨٧٠، اقترح الدكتور ف. هيبرا، وهو طبيب جلد نمساوي بارز، ورئيس مدرسة الأمراض الجلدية النمساوية في القرن التاسع عشر، تسمية هذا المرض بورم تصلب الأنف، لأن الحالات العشر التي وصفها كانت تتعلق بآفات في الأنف الخارجي. في عام ١٨٨٨، أطلق ن. م. فولكوفيتش على هذا المرض اسمًا جديدًا - تصلب الجهاز التنفسي، لأنه لا يصيب الأنف فحسب، بل الجهاز التنفسي بأكمله، وصولًا إلى القصبات الهوائية الفردية. في عام ١٨٧٦، اكتشف ج. ميكوليكز في التصلب تسللات، ووصف خلايا رغوية (فاتحة اللون) مميزة، تُسمى خلايا ميكوليكز. في عام ١٨٧٦، اكتشف عالم البكتيريا النمساوي أ. فريش العامل المسبب للتصلب - وهو قضيب مغلف من البكتيريا سلبية الغرام، عُزل منه بعد عدة سنوات مزرعة نقية، ووصف ن. م. فولكوفيتش سماته المورفولوجية.

التشريح المرضي

هناك 4 مراحل في تطور الارتشاح التصلبي.

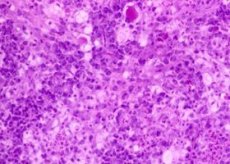

- تتميز المرحلة الأولى بسماكة الغشاء المخاطي الأنفي (أو أي موضع آخر في الجهاز التنفسي العلوي) وتكوين ارتشاحات بنية-حمراء أو حمراء داكنة، ذات قوام مرن ناعم في البداية، ثم قوام غضروفي كثيف، وليست عرضة للتحلل. في هذه المرحلة، تحتوي الارتشاحات على خلايا التهابية (خلايا ليمفاوية، وخلايا بلازمية، وخلايا نسيجية، وخلايا عدلات). من بين هذه العناصر المتكونة، تبدأ خلايا أكبر (20-50 ميكرومتر) ذات فجوات ذات نواة غير مركزية وبروتوبلازم غني بالكروماتين (خلايا ميكوليكز) بالظهور.

- في المرحلة الثانية، يبدأ تسلل الخلايا الهيستيوسيتية بالسيطرة، وتتطور عملية تحول الخلايا الهيستيوسيتية إلى خلايا ميكوليكز. داخل هذه الخلايا وحولها، يوجد عدد كبير من قضبان فولكوفيتش-فريش وأجسام راسل المميزة، المكونة من زجاج، بحجم 30-40 ميكرومتر.

- في المرحلة الثالثة، يتم ملاحظة انخفاض في عدد الخلايا الهستيوسايتية، وزيادة في عدد خلايا ميكوليكز، وعناصر النسيج الضام وتكوين ألياف الكولاجين.

- في هذه المرحلة، تبدأ عملية تندب الارتشاحات التصلبية، والتي تبلغ ذروتها في المرحلة الرابعة، حيث تختفي خلايا ميكوليكز والخلايا الهيستية وتحل محلها ألياف الكولاجين، التي يزداد عددها مع تكوّن نسيج ندبي كثيف. تؤدي هذه العملية إلى تضيق مستمر في تجويف الجهاز التنفسي (انسداد جزئي أو كلي للممرات الأنفية)، مع وجود مناطق أخرى في الجهاز التنفسي - تضيق الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية.

عادةً ما تبدأ الآفات التصلبية بالتطور في الغشاء المخاطي للأنف. ويمكن أن ينتشر انتشارًا تصاعديًا أو تنازليًا، مُصيبًا الأنف والشفتين، وأحيانًا زوايا الفم، واللهاة، والبلعوم الأنفي، والحنك الرخو والصلب، والجهاز التنفسي العلوي، ونادرًا ما يُصيب القنوات الدمعية، والقنوات السمعية، والأذن الوسطى، وملتحمة العين.

أعراض تصلب الأنف

في المرحلة الأولية، لا توجد شكاوى تُذكر. لا تُسبب التغيرات المرضية في الغشاء المخاطي للأنف أي ألم، وتستمر دون ردود فعل عامة. يُظهر الغشاء المخاطي للأنف صورةً لالتهاب نزفي مزمن عادي. يُسبب تطور العملية الالتهابية حكة في الأنف، وعطاسًا متكررًا، وإفرازات مخاطية أو قيحية. يكون الغشاء المخاطي للأنف ورديًا باهتًا. في هذه المرحلة، غالبًا ما يُخفى المرض خلف مظاهر الحساسية ، لكن الأدوية المضادة للحساسية المُستخدمة لا تُوقف تطور المرض، وبعد عدة سنوات، يتطور ضمور الغشاء المخاطي للأنف والمحارات الأنفية، مما يؤدي إلى تمدد الممرات الأنفية. ثم تظهر قشور ذات رائحة كريهة "حلوة" مميزة في تجويف الأنف، تختلف عن رائحة الأوز والزهري. يزداد نزيف الأنف، ويتطور ضعف حاسة الشم. في هذه المرحلة، غالبًا ما يُخلط بين ورم تصلب الأنف والتهاب الأنف التحسسي، ولكن عند الفحص الدقيق بالمجهر، يُمكن رؤية تكثّف حليمي صغير في الغشاء المخاطي على الغشاء المخاطي الأنفي، إما في الأجزاء الأمامية من الأنف أو في المنخرين. غالبًا ما تحدث هذه التغيرات في أماكن التضيّق الفسيولوجي في الجهاز التنفسي العلوي. تتميز فترة ذروة المرض بظهور وازدياد سريع في ارتشاح التصلب، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس الأنفي، ثم توقفه تمامًا، وانخفاض حدة الشم وصولًا إلى فقدان حاسة الشم تمامًا.

اعتمادًا على موقع العملية، يمكن أن تكتسب تصلب الأنف مظاهر بصرية مختلفة. تُعد الأشكال المتسارعة من التصلب نادرة، وأحيانًا تنتشر إلى عظام الأنف والحنك الصلب والنتوء السنخي. يؤدي تطور التصلب عند مستوى الصمام الأنفي إلى انسداد الأنف، ويحدث تلف في الأنف الخارجي أحيانًا على شكل تصلب يشبه فيمة الأنف. نادرًا ما تتأثر التكوينات التشريحية الأخرى. يؤدي تكوين خيوط تشبه الكوليس في البلعوم الأنفي أحيانًا إلى انفصاله شبه الكامل عن البلعوم. ويؤدي انتشاره إلى الحنك الرخو إلى تجعده وتشوهه، مما يسبب صعوبة في البلع، وخاصةً عند تناول الطعام السائل، واضطرابًا في النطق.

تبقى الحالة العامة للمريض المصاب بالتصلب اللويحي مُرضية، ولا يُزعجها سوى صعوبة التنفس نتيجةً لنقص الأكسجين العام المُزمن. في هذه الحالة، غالبًا ما يُعاني المرضى من اضطرابٍ ملحوظ في أيض النيتروجين والقاعدة، وفقر دم نقص الصباغ، وزيادة في عدد الخلايا الليمفاوية، وفرط الحمضات، وفي بعض الحالات، يُلاحظ نقص في عدد الخلايا الوحيدة. يرتفع مُعدل ترسيب كريات الدم الحمراء باستمرار.

التطور والمضاعفات

يتطور المرض ببطء شديد، على مدى سنوات، بل وعقود. حالات الشفاء التلقائي غير معروفة، كما أن استخدام أحدث العلاجات، حتى أكثرها فعالية، لا يضمن الشفاء التام؛ إذ لا يمكن الحديث إلا عن هدأة مؤقتة أو توقف للمرض. يمكن أن تنتشر العملية التصلبية إما على طول الغشاء المخاطي أو بالقفز عبره، مؤثرةً على أجزاء فردية، بدءًا من الأنف وصولًا إلى المنخرين والبلعوم الأنفي والأنابيب السمعية والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية. نادرًا ما تتأثر الجيوب الأنفية.

المضاعفات الأكثر شيوعًا هي انسداد مجرى الهواء، ونقص الأكسجين المزمن، والالتهاب الرئوي، والسل الرئوي. في هذه الحالات، يصل المرضى إلى مستويات شديدة من الإرهاق ويموتون إما بسبب تغيرات أيضية لا رجعة فيها أو بسبب الاختناق (حتى مع إجراء عملية فتح القصبة الهوائية في الوقت المناسب)، إذا تسببت العملية في انسداد القصبة الهوائية والشعب الهوائية.

تشخيص تصلب الأنف

في المرحلة الأولية من المرض، يصعب تشخيصه، لأن الظواهر الالتهابية في الأنف تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في التهاب الأنف النزلي العادي. ومع ذلك، في جميع حالات "سيلان الأنف" المطول، المصحوب بعمليات إنتاجية، وإن كانت بالكاد ملحوظة، في الغشاء المخاطي للأنف، ورائحة أنفية مميزة، مع مراعاة التاريخ الوبائي، ينبغي الاشتباه في وجود ورم تصلب الأنف. ينبغي إجراء فحص إضافي للمريض بهدف تحديد هذا المرض. مع ذلك، يجب مراعاة أن الفحوصات المخبرية لا تعطي دائمًا نتيجة إيجابية، ولكن حتى في غياب هذا الأخير، لا يمكن استبعاد ورم التصلب. يسهل التشخيص في مرحلة ظهور المظاهر السريرية والشكلية الواضحة. يُعدّ تنظير الجهاز التنفسي العلوي، والخزعة، والتصوير الشعاعي، وتفاعل تراص سلالات عصية فريش-فولكوفيتش غير المُغلّفة، وردود الفعل التحسسية الجلدية، وربما حتى تفاعل تثبيت المُتمم في مصل المريض ومصل الأرانب المُحصّنة بعصية فريش-فولكوفيتش، عوامل مهمة لتشخيص الحالة. ووفقًا لعدد من الباحثين، فإنّ تفاعل بورديت-تشانغو الإيجابي هو الأكثر ثباتًا في التصلب اللويحي، ولكن لا يُمكن اعتباره خاصًا بهذا المرض. يسمح زرع مادة التصلب اللويحي (إفرازات أنفية، عينات خزعة مُكسّرة) على أجار أجار بعزل مزرعة عصية فريش-فولكوفيتش في 80-90% من الحالات. وعلى الرغم من ندرة ذلك، قد يكشف الفحص المجهري لأنسجة التصلب اللويحي عن خلايا ميكوليكز العملاقة المُفجّرة، وأجسام راسل المُحبّة للفوشين، والعديد من خلايا البلازما.

ما الذي يجب فحصه؟

التشخيص التفريقي

قد يتشابه ورم تصلب الأنف، كما هو الحال مع أي ورم تصلب آخر، في مراحل مختلفة من تطوره مع أمراض مختلفة. في المرحلة الأولى، يُفرّق عن التهاب الأنف الزُكاميّ أو الضموريّ البسيط، وآفات التهاب الأنف الضموريّ، والزهريّ. وقد وُصفت حالاتٌ من أمراضٍ مشتركةٍ بين التهاب الأنف الضموريّ والتصلبيّ. في المرحلة المتقدمة، يُمكن اعتبار الارتشاحات التصلبيّة أعراضًا لأيّ مرضٍ يتسم بظهور ارتشاحات وأورام، بما في ذلك السلّ، والزهريّ، والجذام، والأورام الحميدة والخبيثة، وغيرها.

علاج تصلب الأنف

لم تُسفر العديد من طرق العلاج المقترحة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين عن نتائج إيجابية تُذكر. من بين هذه الطرق، تجدر الإشارة إلى ما يلي: العلاج البيولوجي (العلاج باللقاحات، الزراعة الذاتية للأنسجة المتصلبة، نقل الدم المُشعع)، والكيميائي (مستحضرات اليود، حمض الكاربوليك والكروميك، كلوريد الزنك، النيوسالفارسان، مستحضرات الكينين والبزموت، إلخ)، والفيزيائي (التخثر الحراري، العلاج الإشعاعي)، والميكانيكي (البوجناج)، والجراحي (إزالة التضيق الندبيّ، الجراحة التجميلية، فتح القصبة الهوائية). في الوقت الحاضر، يتم الحصول على نتائج إيجابية نسبيًا من خلال العلاج بالستربتومايسين (موضعيًا على شكل مراهم ورذاذ، وحقنًا في دورات طويلة من 2-3 أشهر وعلاج الأشعة السينية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الأوروميسين والتراميسين والحقن الوريدي لمحلول 5٪ من PAS مع نتائج مشجعة. لا يظهر التأثير المضاد للتصلب للكورتيزون في التصلب.

يتم وصف العلاج العام فيما يتعلق بالاضطرابات الأيضية: مستحضرات الكالسيوم، العلاج بالفيتامينات، المستحضرات التي تعمل على تطبيع التوازن الحمضي القاعدي، والتغذية الكاملة بالكربوهيدرات والبروتينات.

إن توقعات الشفاء التام في الحالات المتقدمة غير مواتية.

[

[