خبير طبي في المقال

منشورات جديدة

المتلازمة الكلوية الحادة والمزمنة

آخر مراجعة: 04.07.2025

تتم مراجعة جميع محتويات iLive طبياً أو التحقق من حقيقة الأمر لضمان أكبر قدر ممكن من الدقة الواقعية.

لدينا إرشادات صارمة من مصادرنا ونربط فقط بمواقع الوسائط ذات السمعة الطيبة ، ومؤسسات البحوث الأكاديمية ، وطبياً ، كلما أمكن ذلك استعراض الأقران الدراسات. لاحظ أن الأرقام الموجودة بين قوسين ([1] و [2] وما إلى ذلك) هي روابط قابلة للنقر على هذه الدراسات.

إذا كنت تشعر أن أيًا من المحتوى لدينا غير دقيق أو قديم. خلاف ذلك مشكوك فيه ، يرجى تحديده واضغط على Ctrl + Enter.

إذا تأثرت كليتا المريض وظهر وذمة، وأثبت التشخيص وجود بيلة بروتينية، واضطرابات في استقلاب الكهارل والبروتين والدهون، فيمكن للطبيب تشخيص "متلازمة النفروز" - وهو مصطلح يُستخدم في الطب منذ حوالي 70 عامًا. سابقًا، كان يُطلق على هذا المرض اسم النفروز أو النفروز الشحمي.

غالبًا ما يتطور المتلازمة الكلوية نتيجة للعمليات الالتهابية في الكلى، وكذلك على خلفية أمراض معقدة أخرى، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة المناعية الذاتية.

تعريف متلازمة الكلى: ما هي؟

المرض الذي ندرسه هو مجموعة من الأعراض، وهي حالة مرضية تتميز بطرح كمية كبيرة من البروتين مع البول يوميًا (أكثر من 3.5 غ/1.73 م²). كما تتميز الحالة المرضية بنقص ألبومين البول، وزيادة شحوم البول، وفرط شحميات الدم، والوذمة.

لدى الأشخاص الأصحاء، يقلّ الإخراج الفسيولوجي اليومي للبروتين عبر الكلى عن 150 ملغ (عادةً حوالي 50 ملغ). وتتمثل هذه البروتينات في ألبومينات البلازما، والإنزيمات والمواد الهرمونية، والغلوبولينات المناعية، والجليكوبروتين الكلوي.

في أمراض الكلى، يتم الكشف عن اضطرابات مثل نقص ألبومين البول، خلل البروتين في الدم، فرط شحميات الدم، البول الدهني، وكذلك الوذمة الواضحة على الوجه، في التجاويف وفي جميع أنحاء الجسم.

تُقسّم متلازمة الكلى إلى نوعين: أولي وثانوي، وذلك حسب مسببات المرض. يُشار إلى النوع الأولي إذا تطور على خلفية أمراض كلوية أخرى. أما النوع الثانوي، فيُشخّص بشكل أقل شيوعًا: إذ يرتبط تطوره بتأثير أمراض أخرى (مثل التهاب الكولاجين، والروماتيزم، والتهاب الأوعية الدموية النزفية، والعمليات الالتهابية القيحية المزمنة، والالتهابات، والأورام، والحساسية، وغيرها).

الأسباب المتلازمة الكلوية

تتنوع أسباب متلازمة الكلى، ولكن في أغلب الأحيان يتطور المرض نتيجة التهاب كبيبات الكلى، سواءً كان حادًا أو مزمنًا. وتشير الإحصائيات إلى أن التهاب كبيبات الكلى يُسبب مضاعفات في حوالي 75% من الحالات.

وتشمل العوامل المشتركة الأخرى ما يلي:

- داء النشواني الأولي؛

- فرط الكلية؛

- اعتلال الكلية أثناء الحمل.

تتطور متلازمة الكلى الثانوية على خلفية:

- مرض السكري؛

- الأمراض المعدية (مثل الملاريا والزهري والسل)؛

- أمراض المناعة الذاتية (الذئبة الحمامية الجهازية، التصلب الجلدي الجهازي، التهاب المفاصل الروماتويدي)؛

- العمليات التحسسية؛

- التهاب حول الشرايين؛

- التهاب الشغاف الإنتاني؛

- التهاب الأوعية الدموية النزفية؛

- داء الحبيبات اللمفاوية؛

- التسمم الشديد؛

- العمليات الخبيثة؛

- المضاعفات الخثارية التي تؤثر على الأوردة الكلوية والوريد الأجوف السفلي؛

- دورات علاجية متكررة وطويلة الأمد بأدوية مختلفة، بما في ذلك العلاج الكيميائي.

يُسمى هذا النوع من تطور أمراض الكلى، والذي لا يمكن تحديد سببه، مجهول السبب. ويحدث غالبًا لدى الأطفال.

عوامل الخطر

يمكن أن يحدث تطور المتلازمة الكلوية نتيجة لعوامل الخطر التالية:

- العلاج طويل الأمد أو المنتظم بالأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (حمض أسيتيل الساليسيليك، فولتارين)؛

- العلاج بالمضادات الحيوية بشكل متكرر وطويل الأمد؛

- الأمراض المعدية (السل، والزهري، والملاريا، والتهاب الكبد B و C، وفيروس نقص المناعة البشرية)؛

- العمليات التحسسية؛

- العمليات المناعية الذاتية؛

- أمراض الغدد الصماء (مرض الغدة الدرقية، السكري، الخ).

طريقة تطور المرض

يوجد اليوم عدد من النظريات التي يُفترض أنها تفسر تطور مُركب الأعراض الكلوية. ويُعتبر المفهوم المناعي للمرض الأكثر ترجيحًا. ويتجلى دليله في كثرة ظهور الأمراض لدى الأشخاص الذين يعانون من عمليات حساسية ومناعة ذاتية في أجسامهم. كما تؤكد هذه النظرية النسبة العالية للعلاج الناجح باستخدام مثبطات المناعة. أثناء تطور متلازمة الكلى، تتكون مُركبات مناعية في الدم، وهي نتيجة للعلاقة بين المستضدات والأجسام المضادة الداخلية والخارجية.

تتمكن المركبات المناعية المتكونة من الترسب داخل الكلى، مما يُسبب عملية التهابية استجابةً لذلك. تحدث اضطرابات في الدورة الدموية الدقيقة في الشبكة الشعرية للكبيبات، ويزداد التخثر داخل الأوعية.

يضعف الترشيح الكبيبي بسبب تغيرات في نفاذيته. ونتيجةً لذلك، تتعطل عمليات أيض البروتين: يدخل البروتين إلى البول ويخرج من الجسم. تؤدي زيادة إفراز البروتين إلى نقص بروتين الدم، وفرط شحميات الدم، وما إلى ذلك.

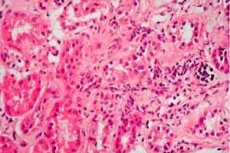

في حالة الإصابة بمتلازمة الكلى يتغير مظهر العضو أيضًا: تزداد حجم الكلية، ويتغير لون النخاع ويصبح محمرًا، ويصبح لون القشرة رماديًا.

الفسيولوجيا المرضية

يحدث إخراج البروتين مع البول نتيجة لاضطرابات تؤثر على الخلايا البطانية لشبكة الشعيرات الدموية، الغشاء القاعدي الكبيبي - أي الهياكل التي تقوم عادة بتصفية البروتين البلازمي بشكل انتقائي، وفقًا لحجم وكتلة معينة.

إن عملية تلف هذه الهياكل المذكورة غير مفهومة جيدًا في الآفات الكبيبية الأولية. يُفترض أن الخلايا الليمفاوية التائية تبدأ بإفراز عامل النفاذية الدورانية بشكل مفرط، أو تثبط إنتاج عامل النفاذية المثبط، استجابةً لظهور مُستضدات وسيتوكينات غير محددة. ومن بين العوامل المحتملة الأخرى، لا يمكن استبعاد التشوهات الوراثية في البروتينات التي تُشكل الحجاب الحاجز الكبيبي الشقّي.

الأعراض المتلازمة الكلوية

تعتمد المظاهر السريرية إلى حد كبير على السبب الكامن وراء المرض.

العلامات الرئيسية الأولى هي الوذمة، وزيادة فقر الدم، والتدهور العام للصحة، وضعف إدرار البول نحو قلة البول.

تتمثل الصورة العامة لمتلازمة الكلى في الأعراض التالية:

- البول عكر، وانخفاض حاد في حجمه اليومي؛

- درجات متفاوتة من التورم، من المتوسط إلى القوي جدًا؛

- فقدان القوة، وزيادة الشعور بالتعب؛

- فقدان الشهية والعطش وجفاف الجلد والأغشية المخاطية؛

- نادرًا (على سبيل المثال، في وجود استسقاء) - غثيان، إسهال، إزعاج في البطن؛

- آلام متكررة في الرأس، وفي أسفل الظهر؛

- تشنجات العضلات والألم (مع مسار طويل من متلازمة الكلى)؛

- ضيق التنفس (بسبب الاستسقاء و/أو التهاب التامور المائي)؛

- اللامبالاة، وعدم القدرة على الحركة؛

- شحوب الجلد، تدهور حالة الجلد والأظافر والشعر؛

- زيادة معدل ضربات القلب؛

- ظهور طبقة سميكة على سطح اللسان، وزيادة حجم البطن؛

- علامات زيادة تخثر الدم.

يمكن أن تتطور متلازمة الكلى بمعدلات مختلفة - تدريجيًا وسريعًا. بالإضافة إلى ذلك، يُميّز بين المسار الطبيعي والمختلط للمرض. يكمن الفرق في وجود ارتفاع ضغط الدم والبيلة الدموية.

- يمكن التعبير عن الوذمة في متلازمة الكلى بطرق مختلفة، ولكنها موجودة دائمًا. في البداية، تتراكم السوائل في أنسجة الوجه - تحت العينين، على الخدين، في الجبهة، والفك السفلي. يُطلق على هذه الأعراض "الوجه الكلوي". مع مرور الوقت، ينتشر تراكم السوائل إلى أنسجة أخرى - يُلاحظ تورم في الأطراف، وأسفل الظهر، ويتطور الاستسقاء، واستسقاء التامور، واستسقاء الصدر. في الحالات الشديدة، يتطور تورم الجسم بأكمله - تورم في الجسم كله.

تختلف آلية حدوث الوذمة في متلازمة الكلى. على سبيل المثال، غالبًا ما تحدث الوذمة نتيجةً لزيادة كلوريد الصوديوم في مجرى الدم. مع زيادة كمية السوائل في الجسم، تبدأ الرطوبة بالتغلغل عبر جدار الأوعية الدموية إلى الأنسجة المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، يصاحب متلازمة الكلى زيادة في فقدان الألبومين مع البول، مما يؤدي إلى اختلال في الضغط الجرمي. ونتيجةً لذلك، تخرج الرطوبة إلى الأنسجة بقوة أكبر.

- يُعدّ قلة البول في متلازمة الكلى خطيرًا لأنه قد يُحفّز حدوث مضاعفات كالفشل الكلوي. قد يتراوح حجم البول اليومي لدى المرضى بين 700 و800 مل أو أقل. في الوقت نفسه، يحتوي البول على كمية أكبر بكثير من البروتين والدهون والكائنات الدقيقة المُمرضة، وقد يُوجد دم أحيانًا (كما في التهاب كبيبات الكلى والذئبة الحمامية الجهازية).

- يُلاحظ الاستسقاء في متلازمة الكلى على خلفية مسار مرضي حاد. يتراكم السائل ليس فقط في الأنسجة، بل أيضًا في تجاويف الجسم، وخاصةً في تجويف البطن. يشير تزامن ظهور الاستسقاء مع تراكم الرطوبة في تجاويف التامور والجنبة إلى ظهور وذمة منتشرة في الجسم. في هذه الحالة، يُشير ذلك إلى تطور الاستسقاء العام، أو ما يُعرف بالاستسقاء البطني.

- ارتفاع ضغط الدم الشرياني في متلازمة الكلى ليس عرضًا أساسيًا أو إلزاميًا. قد ترتفع مؤشرات ضغط الدم في حالة وجود مسار مختلط من متلازمة الكلى - على سبيل المثال، في التهاب كبيبات الكلى أو الأمراض الجهازية.

متلازمة الكلى عند البالغين

يُصاب البالغون بمتلازمة الكلى غالبًا في سن 30-40 عامًا. وغالبًا ما تُلاحظ هذه الحالة المرضية كنتيجة للإصابة السابقة بالتهاب كبيبات الكلى، أو التهاب الحويضة والكلية، أو داء النشواني الأولي، أو فرط نمو الكلى، أو اعتلال الكلية أثناء الحمل.

لا ترتبط متلازمة الكلى الثانوية بشكل مباشر بتلف الكلى وتحدث تحت تأثير الكولاجينات والأمراض الروماتيزمية والعمليات القيحية في الجسم والأمراض المعدية والطفيلية.

تتطور متلازمة الكلى بنفس الوتيرة تقريبًا لدى النساء والرجال. في معظم الحالات، يظهر المرض وفقًا لـ"سيناريو" واحد، يتمثل العرض الرئيسي في زيادة البروتين في البول عن 3.0 غرام يوميًا، وقد يصل أحيانًا إلى 10-15 غرامًا أو أكثر. يشكل الألبومين ما يصل إلى 85% من البروتين المُفرز في البول.

يمكن أن يصل ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى مستوى أقصاه ٢٦ مليمول/لتر أو أكثر. ومع ذلك، يصف الطب أيضًا حالات كانت فيها مستويات الكوليسترول ضمن الحدود الطبيعية العليا.

أما بالنسبة للتورم، فإن هذه الأعراض تعتبر محددة جداً، حيث أنها موجودة لدى أغلب المرضى.

متلازمة الكلى عند الأطفال

متلازمة النفروز مجهولة السبب لدى الغالبية العظمى من الأطفال. لم تُدرس آلية حدوث هذه الحالة المرضية، التي تحدث مع اضطرابات طفيفة، دراسةً كاملةً بعد. يُفترض أن هناك زيادةً في نفاذية الكبيبات لبروتين البلازما نتيجةً لتأثير عوامل الدورة الدموية على الشبكة الشعرية للكبيبات، مع تلفٍ لاحقٍ في الأغشية بين نتوءات الخلايا الكبيبية. من المحتمل أن تُفرز الخلايا التائية القاتلة النشطة لمفوكينات تؤثر على قدرة الكبيبات على النفاذ فيما يتعلق ببروتينات البلازما، مما يؤدي إلى بيلة بروتينية.

العلامات السريرية الأولى عند الأطفال هي التورم، والذي يمكن أن يحدث تدريجيا أو بشكل مكثف، مما يؤثر على المزيد والمزيد من الأنسجة.

يعتمد تشخيص متلازمة الكلى لدى الأطفال على الاستجابة للعلاج بالجلوكوكورتيكوستيرويدات ومثبطات المناعة. في متلازمة الكلى الحساسة للستيرويدات، يتحقق الشفاء في 95% من الحالات، دون تدهور وظائف الكلى.

يمكن أن يتطور النوع المقاوم للستيرويد إلى المرحلة النهائية من الفشل الكلوي المزمن (خلال 5-10 سنوات).

مراحل

- تتميز متلازمة الكلى الحادة بتورم يظهر في الوجه صباحًا ويمتد إلى الأطراف السفلية مساءً. كما يُلاحظ تغيم في البول وانخفاض في كمية البول. يشكو المرضى من الضعف واللامبالاة والصداع. إذا لم تظهر الأعراض بشكل حاد، بل ازدادت تدريجيًا، فهذا يُشير إلى مسار شبه حاد للمرض.

- تُشخَّص متلازمة الكلى المزمنة عند ظهور الأعراض الرئيسية للمرض ثم اختفائها (عادةً على فترات زمنية مختلفة - أي أن التفاقم قد يحدث مرة كل بضعة أشهر، أو بعد ستة أشهر). تشبه الصورة السريرية لفترة التفاقم أعراض متلازمة الكلى الحادة. ومع تكرارها بانتظام، فإنها تشير إلى انتقال المرض إلى شكل مزمن متكرر.

إستمارات

تُقسّم متلازمة الكلى عادةً إلى نوعين: أولي وثانوي (سبق أن تناولنا هذا الموضوع). مع ذلك، من الضروري التطرق إلى أنواع أخرى من الأمراض لتوسيع نطاق الفهم العام للمرض.

- متلازمة الكلى الخلقية هي مرض يصيب الرضيع قبل بلوغه ثلاثة أشهر من عمره. يمكن أن يكون هذا المرض الخلقي أوليًا (متلازمة وراثية) أو ثانويًا (على خلفية أمراض خلقية مثل الفيروس المضخم للخلايا، وداء المقوسات، والزهري، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية، وتجلط الوريد الكلوي). تشير المتلازمة الأولية إلى مرض وراثي جسمي متنحي يظهر منذ اليوم الأول من حياة الطفل. مع وجود بروتينية شديدة في البول وتطور الفشل الكلوي، يكون هناك خطر كبير للوفاة خلال بضعة أشهر.

- متلازمة الكُلى مجهولة السبب هي حالة مرضية تُشخَّص لدى الأطفال في 90% من الحالات. هناك عدة أشكال نسيجية لهذه المتلازمة: داء التغير البسيط، وتكاثر المسالك، وتصلب الكبيبات القطعي البؤري. يؤدي داء التغير البسيط إلى شفاء تام للمرضى في 95% من الحالات. مع تكاثر المسالك، يحدث تكاثر منتشر لخلايا ومصفوفة المسالك في 5% من الحالات. يُلاحظ الأمر نفسه في تصلب الكبيبات القطعي البؤري، ولكن الصورة تُكمِّلها أيضًا تندبات الأنسجة القطعية. تحدث متلازمة الكُلى مجهولة السبب في أي عمر، وغالبًا ما تتراوح أعمارها بين سنتين وست سنوات. قد تكون العدوى البسيطة أو الحساسية الخفيفة، أو حتى لدغة حشرة، عاملًا مُحفِّزًا.

- تحدث متلازمة الكلى في التهاب كبيبات الكلى في حوالي 75% من الحالات. ويمكن القول إن تطور المرض هو أحد مضاعفات التهاب كبيبات الكلى. ووفقًا لمسار المرض، يتم التمييز بين:

- التهاب كبيبات الكلى الحاد مع متلازمة الكلى (يستمر أقل من ثلاثة أشهر)؛

- التهاب كبيبات الكلى تحت الحاد (يستمر من ثلاثة إلى 12 شهرًا)؛

- التهاب كبيبات الكلى المزمن مع متلازمة الكلى (تزداد الأعراض على مدار العام، وهناك خطر كبير للإصابة بالفشل الكلوي).

- تُعدّ متلازمة النفروز المصاحبة لداء النشواني أحد مظاهر داء النشواني الجهازي، حيث يتعطل استقلاب البروتين والكربوهيدرات، ويترسب الأميلويد في أنسجة الكلى، وهو مركب معقد من عديد السكاريد والبروتين، مما يُسبب اضطرابًا في وظائف الكلى. يرتبط مسار داء النشواني دائمًا بتطور متلازمة النفروز، مع انتقال لاحق إلى شكل مزمن من الفشل الكلوي.

- يتم تشخيص متلازمة الوذمة الكلوية النفروزية عند وجود ثلاثة عوامل أساسية: تغيرات في نفاذية جدران الأوعية الدموية، واحتباس الصوديوم، وانخفاض الضغط الجرمي في الدم. ويتم تحديد آلية حدوث هذه المتلازمة من خلال نسبة نشاط أجهزة الجسم المختلفة التي تنظم الحفاظ على توازن الصوديوم والماء.

- متلازمة الكلى الفنلندية هي نوع من الأمراض الخلقية المتنحية جسديًا، تُكتشف من حديثي الولادة وحتى ثلاثة أشهر. يكشف الفحص النسيجي عن توسعات واضحة في سلاسل الأجزاء القريبة من النيفرون، بالإضافة إلى تغيرات أخرى، بالإضافة إلى زيادة قطر العديد من الكبيبات، وكبيبات جنينية. سبب هذه الحالة المرضية هو طفرة جينية (الجين NPHS1). ويُفسر استخدام هذا المصطلح بارتفاع معدل الإصابة بهذا المرض في فنلندا.

- يتميز النوع الكامل من المرض بمجموعة كاملة من الأعراض المميزة لهذا المرض. يصاحب متلازمة الكلى غير المكتملة غياب أي علامة مميزة - على سبيل المثال، يُشخَّص وجود بروتين في البول مع وذمة طفيفة.

- تتطور متلازمة الكلى في داء السكري على خلفية اعتلال الكلية السكري. تُعتبر هذه الحالة المرضية خطيرة جدًا على المريض، وتتكون من عدة مراحل: بيلة ألبومينية دقيقة، وبيلة بروتينية، والمرحلة النهائية من الفشل الكلوي المزمن. ويعود تطور مجموعة أعراض الكلى في هذه الحالة إلى تغيرات واضطرابات تحدث عادةً خلال فترة داء السكري الطويلة.

- متلازمة الكلى الرضيعية هو مصطلح طب الأطفال ويعني أن المرض يحدث عند طفل يقل عمره عن سنة واحدة.

- تحدث متلازمة النفروز في مرض الذئبة الحمامية الجهازية نتيجةً لتطور ما يُسمى بالتهاب الكلية الذئبي، وهو أحد أخطر مظاهر المرض وأهمها من حيث التشخيص. وتعود آلية ظهور المرض إلى متغيرات المعقد المناعي. ويؤدي ارتباط الأجسام المضادة بالحمض النووي (DNA) والأجسام المضادة الذاتية الأخرى بالغشاء القاعدي للكبيبات الكلوية إلى تحفيز المتممات وتجنيد البُنى الالتهابية للكبيبات.

- لا تنتمي متلازمة الكلى المصحوبة ببيلة دموية إلى أشكال المسار التقليدي للمرض. إذا كانت الحالة المؤلمة مصحوبة بظهور دم في البول، فيُشار إلى شكل مختلط من الأمراض.

اعتمادًا على استجابة الجسم للمسار المقبول عمومًا للعلاج بالبريدنيزولون، يتم تقسيم متلازمة الكلى إلى أشكال حساسة للستيرويدات وأشكال مقاومة للستيرويدات.

تتميز متلازمة حساسية الستيرويد ببدء التحسن خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع (وفي حالات نادرة، خلال ستة إلى ثمانية أسابيع) من بدء العلاج. ويُقسم هذا النوع إلى فئات فرعية:

- النوع غير المتكرر (الشفاء الكامل طويل الأمد)؛

- النوع الذي يتكرر بشكل غير متكرر (تحدث الانتكاسات أقل من مرتين في ستة أشهر)؛

- النوع المتكرر بشكل متكرر (تحدث الانتكاسات مرتين على الأقل خلال ستة أشهر)؛

- متلازمة الكلى المعتمدة على الستيرويد (يتم ملاحظة تكرار المرض على خلفية تقليل جرعة بريدنيزولون، أو في موعد لا يتجاوز أسبوعين بعد التوقف عن تناول الدواء)؛

- المتغير الحساس المتأخر (يحدث التحسن بعد 8-12 أسبوعًا من بدء استخدام الستيرويد).

متلازمة الكلى المقاومة للستيرويد هي مسار للمرض حيث تكون استجابة الجسم في شكل هدوء غائبة أثناء دورة كاملة لمدة شهرين من البريدنيزولون.

المضاعفات والنتائج

مع متلازمة الكلى، تحدث تغيرات مرضية مختلفة في الجسم. ومع استمرارها لفترة طويلة، قد تؤدي إلى عواقب سلبية، مثل:

- المضاعفات المعدية هي نتيجة ضعف المناعة وزيادة قابلية الجسم للأمراض. ويزداد خطر الإصابة بالمرض نتيجة عوامل مثل فقدان الغلوبولين المناعي في البول، ونقص البروتين، وتناول مثبطات المناعة. يمكن أن تُسبب عدوى العقديات والمكورات الرئوية، بالإضافة إلى بكتيريا الجرام (-) الأخرى، المضاعفات المعدية. ومن أكثر الأمراض المُسجلة شيوعًا الالتهاب الرئوي، وتسمم الدم، والتهاب الصفاق.

- اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون، والتغيرات التصلبية، واحتشاء عضلة القلب - عادة ما تحدث هذه المضاعفات بسبب زيادة مستوى الكوليسترول في الدم، وتسارع تخليق البروتين في الكبد، وانخفاض محتوى الليباز في الدم.

- تؤدي اضطرابات استقلاب الكالسيوم بدورها إلى انخفاض كثافة العظام وتغيرات في بنيتها، مما يُسبب العديد من المشاكل. ويُعتقد أن هذه المضاعفات ناجمة عن فقدان البروتين الرابط لفيتامين د في البول، وتدهور امتصاص الكالسيوم، بالإضافة إلى العلاج المكثف بالستيرويدات.

- غالبًا ما تُشخَّص المضاعفات الخثارية لدى مرضى متلازمة الكلى. تُفسَّر زيادة قابلية التخثر بفقدان بروتيني البروفيبرينولايسين ومضاد الثرومبين الثالث، وهما من مضادات التخثر، في البول. وفي الوقت نفسه، تزداد عوامل تثخُّن الدم. لتجنب هذه المضاعفات، يُوصي الأطباء بتناول مضادات التخثر خلال الأشهر الستة الأولى من ظهور أعراض مرض الكلى.

- يحدث انخفاض حجم الدم المتداول على خلفية نقص ألبومين الدم وانخفاض ضغط البلازما الأورامي. تحدث هذه المضاعفات عندما ينخفض محتوى ألبومين المصل إلى أقل من 1.5 غ/ديسيلتر.

ومن بين العواقب الأقل شيوعاً يمكن التمييز بين متلازمة الكلى وارتفاع ضغط الدم وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

يمكن أن تتطور انتكاسة المتلازمة الكلوية في شكل المرض المعتمد على الستيرويد. ولمنع تكرار نوبات المرض، يخضع المرضى لفحص دقيق، ويختارون العلاج بعناية، مع مراعاة جميع الخيارات المتاحة. ويعتمد معدل الانتكاسات على شدة المرض، وكذلك على الحالة العامة لجسم المريض.

التشخيص المتلازمة الكلوية

المعايير التشخيصية الرئيسية لمتلازمة الكلى هي بيانات الاختبارات السريرية والمخبرية:

- وجود مؤشرات على وجود بروتينية شديدة في البول (أكثر من 3 جرام/يوم للبالغين، وأكثر من 50 ملجم/كجم/يوم للأطفال)؛

- انخفاض مستويات ألبومين الدم إلى أقل من 30 جم/ل، وكذلك خلل بروتين الدم؛

- درجات متفاوتة من التورم (من تورم بسيط نسبيًا إلى تورم غير منتظم)؛

- وجود فرط شحميات الدم وخلل شحميات الدم؛

- عوامل التخثر النشطة؛

- اضطراب في عملية التمثيل الغذائي للفوسفور والكالسيوم.

كما أن الاستجواب والفحص والتشخيصات الآلية ضرورية ومفيدة. قد يلاحظ الطبيب أثناء الفحص تورمًا عامًا، وجفافًا في الجلد، ووجود لويحة على اللسان، وأعراضًا إيجابية من أعراض باستيرناتسكي.

بالإضافة إلى الفحص الطبي، فإن الخطوة التالية يجب أن تكون إجراءات التشخيص - سواء المخبرية أو الآلية.

تشمل الاختبارات المعملية أخذ عينات إلزامية من الدم والبول:

تعداد الدم الكامل لمتلازمة الكلى |

يتميز المرض بارتفاع مستويات الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء ومعدل ترسيب كرات الدم الحمراء، وانخفاض مستويات الهيموجلوبين. |

فحص الدم الكيميائي الحيوي لمتلازمة الكلى |

تتميز جودة استقلاب البروتين بانخفاض مستوى بروتين الدم وألبومين الدم وزيادة كمية غلوبولينات ألفا. كما يُلاحظ ارتفاع في مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية. من مؤشرات ضعف وظائف الكلى ارتفاع مستويات اليوريا وحمض اليوريك والكرياتينين. إذا كان السبب الكامن وراء مجموعة أعراض الكلى هو التهاب كبيبات الكلى، فسينتبه الطبيب إلى وجود علامات التهابية (مثل ارتفاع البروتين التفاعلي-سي، وارتفاع مستويات السيروموكويد، وفرط فيبرينوجين الدم). |

فحص الدم المناعي |

يسمح بتسجيل وجود الخلايا الليمفاوية التائية والبائية والمجمعات المناعية وخلايا الذئبة في مجرى الدم. |

قد يكون ارتفاع مستوى الدهون في الدم في متلازمة الكلى علامةً أوليةً على تطور الفشل الكلوي، ولكن ليس دائمًا: ففي بعض الأحيان، يشير ببساطة إلى وجود تصلب الشرايين، أو مشاكل غذائية معينة. تتيح لنا الدراسات المخبرية الخاصة الكشف عن نسب الدهون، بما في ذلك البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، والبروتينات الدهنية عالية الكثافة، ومؤشر الكوليسترول الكلي، ومؤشر الدهون الثلاثية.

يُعدّ ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم في متلازمة الكلى ثانويًا. تُعرّف مستويات الكوليسترول المرتفعة لدى الشخص السليم بأنها قيم تزيد عن 3.0 مليمول/لتر (115 ملغ/ديسيلتر). ووفقًا لإرشادات ESC/EAS، لا توجد إرشادات لمستوى الكوليسترول الذي يُحدد ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. لذلك، هناك خمسة نطاقات محددة لمستويات LDL-C، والتي تُحدد استراتيجية العلاج.

تحليل البول العام |

يتميز هذا المرض بوجود أسطوانات بول، وفرط بروتين في البول. قد تظهر كريات الدم الحمراء في البول، وتزداد الكثافة النوعية. |

الفحص البكتريولوجي للبول |

يساعد على تحديد البكتيريا الموجودة في البول (في وجود البيلة الجرثومية). |

اختبار وفقا لنيشيبورينكو |

يُلاحظ زيادة في محتوى الأسطوانات والكريات البيضاء والكريات الحمراء. |

اختبار زيمنيتسكي |

يسمح بتحديد فرط البول وقلة البول، وهي سمة من سمات مجموعة أعراض الكلى. |

اختبار ريبيرج-تاريف |

لوحظ قلة البول وضعف الترشيح الكبيبي. |

يتم تشخيص وجود بروتين في البول من خلال تحليل بول عام: عادةً ما تتجاوز كمية البروتين 3.5 غ/يوم. يكون البول عكرًا، مما يُشير إلى وجود بروتين، وكائنات دقيقة مُمرضة، ودهون، ومخاط.

تشمل التشخيصات الآلية ما يلي:

خزعة الكلى |

يتم إجراؤه بأخذ أنسجة من الأعضاء لمزيد من الفحص المجهري. يسمح هذا الإجراء بتشخيص تلف الكلى. |

الموجات فوق الصوتية على الكلى |

يساعد على فحص بنية الأعضاء، وأحجامها، وموقعها، وشكلها، وتحديد وجود أورام أو أكياس. كما يتميز تشخيص متلازمة الكلى بالموجات فوق الصوتية بوجود استسقاء. |

الأشعة السينية للرئتين |

تتكون الاضطرابات من تغيرات مرضية في الجهاز الرئوي والمنصف. |

التصوير الومضاني الديناميكي |

يسمح لك بتقييم تدفق السوائل البولية من الكلى عبر الحالب إلى المثانة. |

تصوير المسالك البولية |

إجراء إشعاعي يعتمد على قدرة الكلى على إفراز مواد تباين خاصة بعد إدخالها إلى الجسم. قد تتجلى العلامات الإشعاعية لمتلازمة الكلى في تعدد الأشكال وعدم تناسق الاضطرابات، والذي يعتمد على نسبة العمليات الالتهابية والتصلبية في الأعضاء. |

تخطيط كهربية القلب |

يتم إجراؤه لتقييم اضطرابات الكهارل في الجسم في حالة وجود أمراض كلوية. |

تشخيص متباين

يتم التمييز بين اعتلالات الكبيبات المختلفة، والتي بدورها يمكن أن تسبب تطور المرض:

- مرض التغيير الأدنى (النخر الكلوي الشحمي) هو السبب الأساسي الأكثر شيوعًا لمتلازمة النخر الكلوي مجهول السبب عند الأطفال؛

- تصلب الكبيبات القطعي البؤري هو شكل نادر من متلازمة الكلى المقاومة للستيرويدات؛

- التهاب كبيبات الكلى (بما في ذلك الشكل التكاثري الغشائي للمرض)؛

- اعتلال الكلية الغشائي واعتلال الكلية IgA.

يتميز التهاب الحويضة والكلية الحاد بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة إلى 38-39 درجة مئوية، وضعف مفاجئ، وغثيان، ووذمة. لا تُعتبر أسطوانات البول، وبروتين البول، وبيلة كريات الدم الحمراء أعراضًا خاصة بالتهاب الحويضة والكلية، ولذلك فهي من أولى العلامات الدالة على التشخيص التفريقي.

يمكن أن يتطور الفشل الكلوي الحاد كأحد مضاعفات المتلازمة الكلوية. لذلك، من الضروري جدًا ملاحظة التدهور مع مرور الوقت وتقديم الرعاية الطبية المناسبة للمريض. تتميز المرحلة الأولى من تطور الفشل الكلوي الحاد بزيادة معدل ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، وقشعريرة، وارتفاع درجة حرارة الجسم. بعد يوم أو يومين، يُلاحظ نقص في التغذية، وغثيان، وقيء. كما تُعتبر رائحة الأمونيا في النفس من السمات المميزة.

الفشل الكلوي المزمن هو نتيجة المسار الحاد للمرض، ويصاحبه نخر تدريجي في أنسجة الكلى. تزداد كمية نواتج أيض النيتروجين في الدم، ويصبح الجلد جافًا ومصفرًا. تنخفض مناعة المريض بشكل حاد، ومن أعراضه التهابات الجهاز التنفسي الحادة المتكررة، والتهاب اللوزتين، والتهاب البلعوم. يستمر المرض مع تحسنات وتدهور دوري في الحالة.

الفرق بين متلازمة الكلى ومتلازمة الكلى النفروزية

هناك مجموعتان من الأعراض، غالبًا ما يُخلط بين اسميهما: ومع ذلك، فهما مرضان مختلفان تمامًا يتطوران على خلفية عملية التهابية في كبيبات الكلى. عادةً ما تُستثار متلازمة التهاب الكلى بسبب آفة هيكلية مناعية ذاتية في الكبيبات. في جميع الحالات، تكون هذه الحالة مصحوبة بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى علامات أمراض المسالك البولية (تتميز متلازمة المسالك البولية بعلامات مثل كثرة كريات الدم الحمراء، ووجود بروتين في البول يصل إلى 3.0-3.5 غ/لتر، وكثرة كريات الدم البيضاء، ووجود أسطوانيات في البول). وجود الوذمة ليس شرطًا أساسيًا، كما هو الحال في متلازمة التهاب الكلى، ولكنه قد يكون موجودًا - على شكل تورم خفيف في الجفون أو الساعدين أو الأصابع.

في النوع الكلوي، لا يحدث التورم نتيجة لنقص البروتين، ولكن نتيجة لاحتباس الصوديوم في مجرى الدم.

من الاتصال؟

علاج او معاملة المتلازمة الكلوية

يعالج أخصائي أمراض الكلى مرضى الكلى الذين يعانون من متلازمة الكلى. عادةً، يُدخل المرضى إلى المستشفى لتحديد سبب المرض، وتقديم الرعاية الطارئة، وكذلك عند ظهور مضاعفات.

المبادئ التوجيهية السريرية لإدارة متلازمة الكلى

متلازمة الكلى هي مجموعة من الأعراض والعلامات السريرية التي ترتبط عادةً بأمراض الكلى، مما يؤدي إلى فقدان البروتين في البول والوذمة. يتطلب علاج متلازمة الكلى وإدارتها إشرافًا طبيًا دقيقًا، وقد يشمل الإرشادات السريرية التالية:

- تحديد المرض الكامن وعلاجه: يمكن أن تحدث متلازمة الكلى نتيجةً لأمراض الكلى المختلفة، مثل داء الكلى ذو التغيرات الطفيفة، وداء السكري، واعتلال الكلية المصحوب بتغيرات منتشرة في أغشية الغشاء القاعدي، وغيرها. من المهم تحديد المرض الكامن وعلاجه وفقًا لطبيعته.

- ضبط ضغط الدم: قد يُعاني معظم مرضى المتلازمة الكلوية من ارتفاع ضغط الدم. يُساعد ضبط ضغط الدم، والعلاج عند الحاجة، على تقليل فقدان البروتين وحماية الكلى.

- علاج الوذمة: الوذمة عرض شائع لمتلازمة الكلى. قد يشمل علاج الوذمة الحد من تناول الملح، واستخدام مدرات البول، والتحكم في مستويات البروتين في النظام الغذائي.

- تصحيح اضطراب شحميات الدم: يعاني العديد من مرضى المتلازمة الكلوية من ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. قد يلزم علاج فرط شحميات الدم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- الوقاية من الجلطات: مرضى المتلازمة الكلوية أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم. قد يصف لك طبيبك مضادات التخثر أو مضادات الصفائح الدموية للوقاية من الجلطات.

- الرعاية الداعمة: في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى الرعاية الداعمة، بما في ذلك العلاج باستبدال البروتين (الألبومين) أو منظمات المناعة.

- المراقبة الطبية المنتظمة: يجب فحص المرضى المصابين بمتلازمة الكلى ومراقبتهم بشكل منتظم من قبل الطبيب لمراقبة حالة الكلى وفعالية العلاج.

كما هو الحال مع أي حالة طبية، يجب أن يكون علاج متلازمة الكلى تحت إشراف أخصائي رعاية صحية مؤهل يمكنه تصميم العلاج وفقًا للاحتياجات الفردية لكل مريض.

الوقاية

ولمنع تطور مرض الكلى، يجب عليك محاولة اتباع القواعد التالية:

- من الضروري الحفاظ على نظام مثالي لتناول السوائل. يمكنك شرب الماء النقي، أو الشاي الأخضر، أو الفواكه المجففة، أو كومبوت التوت، أو عصير التوت البري أو عنب الثعلب. قد يؤدي قلة تناول السوائل إلى تراكم البكتيريا في الجهاز البولي، بالإضافة إلى تكوّن حصوات الكلى.

- من المستحسن شرب شاي الأعشاب بشكل دوري على أساس أعشاب "الكلى": البقدونس، عنب الدب، أوراق عنب الثعلب، عنب الدب.

- في الموسم المناسب، من الضروري الاهتمام بشكل كافٍ باستهلاك عصارة البتولا، والتوت، والخضروات والفواكه (التفاح، والخيار، والكوسا، والبطيخ).

- بعض الحميات الغذائية، وخاصةً الحميات الأحادية الصارمة، قد تؤثر على وظائف الكلى الطبيعية. تحتاج الكلى إلى إمداد كامل ومنتظم بالسوائل والطعام.

- نقص النشاط البدني يضر بالكلى. لذلك، عليك اتباع نمط حياة نشط كلما أمكن: المشي، السباحة، الرقص، ركوب الدراجة، إلخ.

عند ظهور أي أعراض أولية لمشاكل الكلى، يجب استشارة الطبيب: لا يمكنك العلاج الذاتي (خاصةً بالمضادات الحيوية والأدوية القوية الأخرى). قد يؤدي العلاج غير الصحيح إلى مضاعفات خطيرة، غالبًا ما تستمر مع الشخص مدى الحياة.

توقعات

قد يختلف تشخيص متلازمة الكلى تبعًا لمسببات المرض. يمكن للمرء أن يأمل في الشفاء التام إذا كانت مجموعة الأعراض ناجمة عن مرض قابل للشفاء (مثل مرض مُعدٍ، أو ورم، أو تسمم دوائي). يُلاحظ هذا لدى كل طفلين تقريبًا، ولكن لدى البالغين - بنسبة أقل بكثير.

يمكن مناقشة تشخيص إيجابي نسبيًا إذا كانت حالة محددة من مرض الكلى قابلة للعلاج الهرموني أو في ظل ظروف مثبطة للمناعة. لدى بعض المرضى، يُلاحظ اختفاء تلقائي لانتكاسات المرض على مدى خمس سنوات.

في حالات أمراض المناعة الذاتية، يُطبّق العلاج التلطيفي في الغالب. غالبًا ما تقترب متلازمة الكلى السكرية من نهايتها خلال 4-5 سنوات.

بالنسبة لأي مريض، يمكن أن يتغير التشخيص تحت تأثير الأمراض المعدية، على خلفية ارتفاع ضغط الدم، والجلطات الوعائية.

إن متلازمة الكلى المعقدة بسبب الفشل الكلوي لها المسار الأكثر سوءًا: يمكن أن تحدث المرحلة النهائية في غضون عامين.

[

[